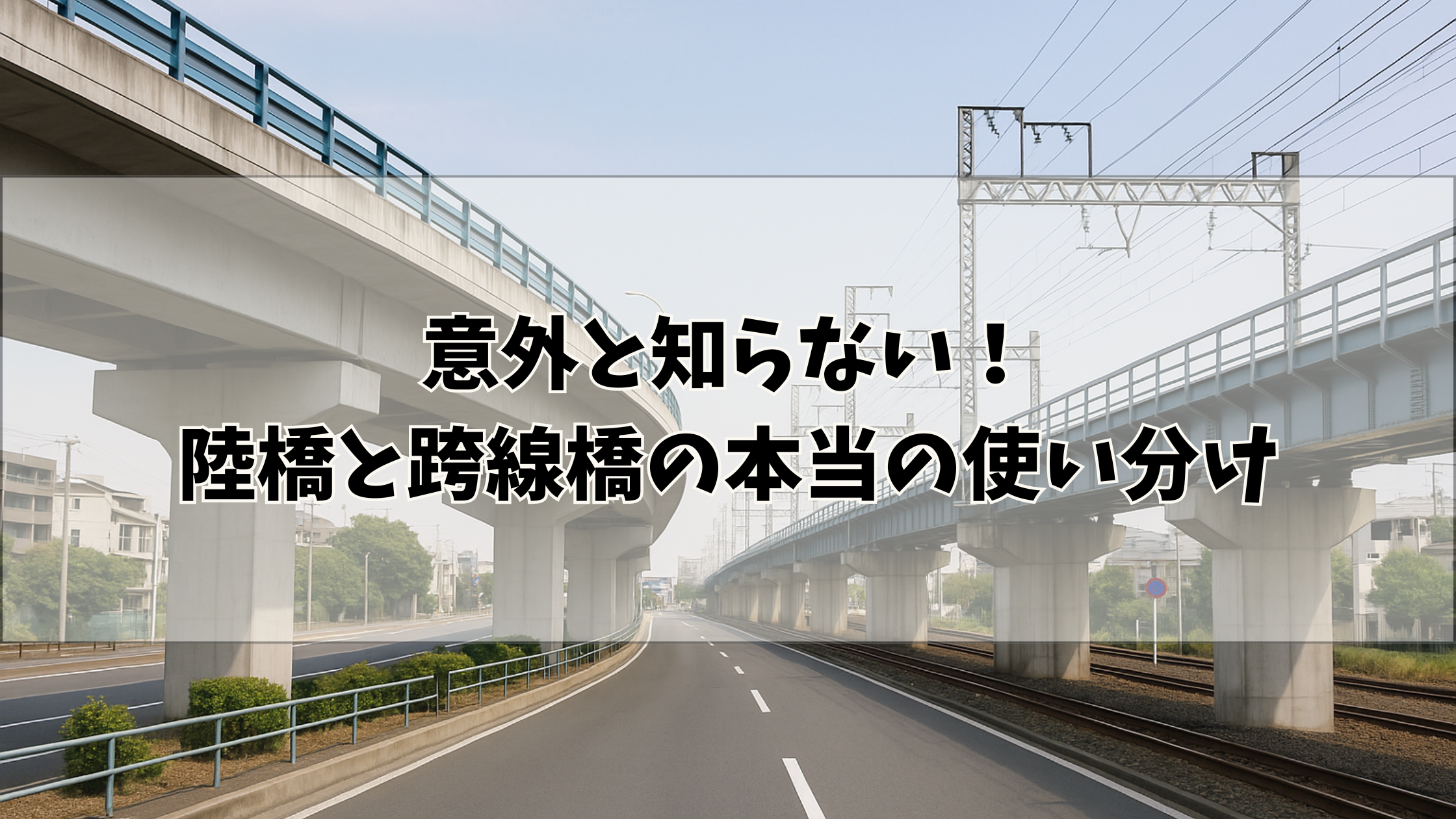

街中でよく見かける「陸橋」と「跨線橋」。

見た目は似ていますが、用途や通行対象は異なります。

陸橋は道路の交差点をスムーズに通行させるため、跨線橋は鉄道や線路を安全に横断するために設置されます。

この記事では、両者の違いや役割、構造上の特徴を分かりやすく解説し、具体的な事例も紹介します。

街歩きや通勤・通学の際に、新たな発見があるでしょう。

陸橋と跨線橋の重要性

陸橋と跨線橋の定義

私たちの生活の中でよく見かける「陸橋」と「跨線橋」。

どちらも道路や鉄道の上をまたぐ橋ですが、実は用途や通行対象が異なります。

陸橋は一般道路の上に架かる橋で、交差点の渋滞緩和や歩行者の安全確保が主な目的です。

一方、跨線橋は鉄道や線路をまたぐ橋で、鉄道横断時の安全を確保するために設置されます。名前の違いだけでなく、機能や法律上の規定も異なるのが特徴です。

普段意識せずに通っている橋も、用途を理解すると街歩きや通勤・通学の際に新しい発見があります。

なぜこの違いが重要なのか

陸橋と跨線橋の違いを理解することは、交通安全や都市計画の観点で重要です。

誤った利用や構造の理解不足は事故につながる可能性もあります。

都市開発や地域住民の生活動線の設計にも関わるため、行政や建設関係者だけでなく、一般市民にとっても知識として持っておく価値があります。

安全性と利便性を両立させるためにも、違いを正しく把握しておくことが大切です。

陸橋とは何か?

陸橋の役割と機能

陸橋は、道路や交差点の上に設置される橋で、主に交通の流れをスムーズにする役割を持ちます。

信号での待ち時間を減らし、車両や歩行者の動きを止めずに進行できるのが特徴です。

都市部では特に交通量が多く、渋滞が発生しやすい交差点に設置されます。

歩行者や自転車の通行も安全に確保できるため、事故防止にも貢献しています。

例えば、東京都新宿区の「新宿陸橋」は駅西口付近の交通量が非常に多い地域で、通勤時間帯でも信号待ちを減らす効果があります。

陸橋のメリットとデメリット

メリット:

- 信号待ちが減り、渋滞緩和に役立つ

- 歩行者や自転車の安全を確保できる

- 緊急車両の通行を妨げない

- 都市部の交通効率向上に貢献

デメリット:

- 建設費用が高額になる

- 周囲の景観や環境に影響することがある

- 長距離移動では歩行者に負担になる場合も

- 設置場所や周囲住民の理解が必要

陸橋に関する一般的な誤解

「陸橋=鉄道をまたぐ橋」と勘違いされることがあります。

しかし、陸橋は基本的に道路上の交差点をまたぐ橋で、鉄道を跨ぐ場合は跨線橋と呼ばれます。

道路橋や歩道橋と混同されることもありますが、構造や用途、設置基準は異なります。

名古屋市の「名駅南陸橋」など、歩行者専用の陸橋もあり、用途によって形状や規模が異なることも覚えておきたいポイントです。

跨線橋とは何か?

跨線橋の定義と特性

跨線橋は、鉄道の線路をまたぐために設置される橋です。

歩行者用・車両用の両方があり、線路横断時の安全を確保します。

駅周辺や線路沿いの地域では、通勤・通学者が毎日利用することも多く、地域交通の重要な一部となっています。

横浜駅東口にある「横浜駅東口陸橋(跨線橋)」は、駅周辺の混雑を緩和しつつ安全に横断できる設計となっています。

鉄道と道路の交通管理における跨線橋の役割

跨線橋は、鉄道と道路の交差において、双方の交通を止めずに安全に横断させる役割を持ちます。

特に通勤・通学時間帯は多くの人が利用するため、事故防止と円滑な通行が不可欠です。

東京駅八重洲口の「八重洲陸橋」は、JR線と地下鉄を結ぶ重要な歩行者通路として、多くのビジネスマンや観光客に利用されています。

安全性と設置基準の解説

跨線橋は高さや幅、耐荷重など、安全性を確保するための基準が定められています。

これにより、鉄道運行に支障を与えず、地震や強風などの自然災害時でも安全に通行可能です。

幅員や階段の数も利用者数に応じて設計され、歩行者・自転車・車両ごとの通行スペースも明確に分けられています。

陸橋と跨線橋の違い

構造上の違い

陸橋は道路の交差点や幹線道路の上に架かり、主に渋滞緩和や交通の円滑化を目的としています。

道路幅や勾配は車両や歩行者が安全に通行できるよう設計されます。

一方、跨線橋は鉄道や線路を横断するために架けられる橋で、線路とのクリアランスや耐荷重設計が厳格に定められています。

高さや幅、通行者スペースの配分も異なり、構造上の違いは用途に直結しています。

例えば東京駅八重洲口の跨線橋は、複数の鉄道線路をまたぐため特に高く頑丈に設計されています。

用途の違いとその理由

陸橋は道路交通の円滑化を最優先に設計されており、信号待ちを減らして通勤や物流の効率化に貢献します。

跨線橋は鉄道横断時の安全確保を目的とし、事故防止や混雑緩和に役立ちます。

用途の違いに応じて、橋の長さや勾配、設計基準が大きく変わります。

陸橋では緩やかな勾配で車両や歩行者が通行しやすく設計されるのに対し、跨線橋は鉄道の高さや線路数に応じて急勾配や支柱の強度が調整されます。

通行対象者の違い

陸橋は車両、歩行者、自転車など幅広い通行者を対象としています。

そのため通行帯の幅や手すりの配置、安全標識の設置などが工夫されています。

跨線橋は鉄道を跨ぐ橋として、車両や歩行者が主な通行対象です。

地域によっては自転車専用の跨線橋も設置され、安全性を確保しながら通行効率を高めています。

このように通行対象者の違いは、橋の構造や設計基準に直結しており、安全性確保の観点からも重要です。

地元の事例: 陸橋と跨線橋

地域の特徴的な陸橋の紹介

新宿駅西口の「新宿陸橋」は、駅周辺の交通量が多い地域で、信号待ちが少なく、通勤時間帯でもスムーズに通行できます。

梅田地区の「梅田陸橋」は雨の日でも濡れずに移動でき、歩行者や買い物客に便利です。

名古屋駅南口の「名駅南陸橋」も、ショッピングモールと直結しており、地域住民の生活に欠かせない通路です。

地域の跨線橋の役割と利用実態

横浜駅東口の跨線橋は、鉄道横断の安全確保と混雑緩和を兼ね備えています。

東京駅八重洲口の「八重洲陸橋」は、駅利用者や観光客の通行を支える重要な橋です。

これらの事例は、都市部における跨線橋の役割の大きさを示しています。

陸橋と跨線橋の未来

都市部における設置の必要性

人口増加や交通量の増加に伴い、都市部での陸橋や跨線橋の設置はますます重要になっています。

渋滞緩和や事故防止だけでなく、災害時の避難経路としても活用されることがあります。

都市計画において、安全性と利便性を両立させるインフラとして欠かせない存在です。

渋滞緩和策としての期待

新しい陸橋・跨線橋の導入により、道路や鉄道の混雑が緩和されます。

特に駅周辺や幹線道路では、通行効率と安全性を同時に確保でき、地域住民の生活の質向上にもつながります。

将来的には交通データを活用したスマート設計との連携も期待されます。

まとめ:陸橋と跨線橋の違いを振り返ろう

- 陸橋は道路交差の円滑化、跨線橋は鉄道横断の安全確保が主目的

- 構造や通行対象者が異なり、用途に応じた設計が行われる

- 都市部では交通効率や安全性向上に欠かせないインフラ

あなたの街には陸橋や跨線橋がありますか?

その役割や通行対象を意識することで、通勤・通学時の安全性や交通の流れを改めて理解できます。

街を歩く際に橋の種類や目的に注目してみると、身近な交通インフラへの理解が深まります。